提起白血病,很多人都覺得是“不治之癥”。有沒有可控可治的白血病?

慢性粒細胞白血病就是一種可治、可控的“慢性疾病”。

慢性粒細胞白血病(CML),也稱慢性髓系白血病,簡稱慢粒,是一種發(fā)生在多能造血干細胞的惡性骨髓增殖性腫瘤。慢粒發(fā)展緩慢,脾臟多腫大,其自然病程分為:慢性期、加速期和急變期。

得益于靶向藥物酪氨酸激酶抑制劑的出現(xiàn),使得慢粒變成如高血壓、糖尿病一樣的慢性疾病,有藥可控,合理監(jiān)測,長期生存,甚至可以達到不需要藥物治療的長期緩解狀態(tài)(TFR)。

1.如何發(fā)現(xiàn)慢粒?

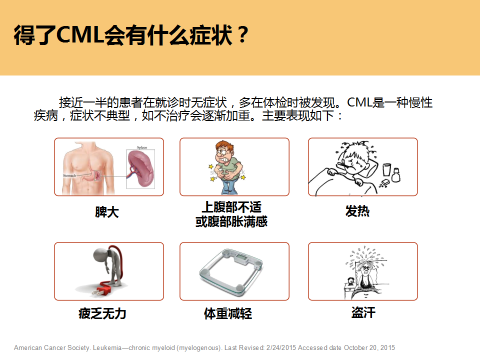

答:慢粒在我國年發(fā)病率為0.30-0.55/10萬。在各年齡組均可發(fā)病,國內(nèi)中位發(fā)病年齡45-50歲,男性多于女性。起病緩慢,早期常無自覺癥狀。患者常因健康體檢或因其他疾病就診時發(fā)現(xiàn)血象異常或脾腫大而被確診。

2.如何讀懂慢粒血常規(guī)指標?

答:血常規(guī)中白細胞數(shù)明顯增高,常超過20*10^9/L,可達100*10^9/L以上,血涂片中粒細胞明顯增多,可見各階段粒細胞,以中性粒細胞中幼、晚幼和桿狀核粒細胞居多。嗜酸性、嗜堿性粒細胞增多,有助于診斷。血小板可在正常水平,近半數(shù)病人增多,晚期血小板逐漸減少,并出現(xiàn)貧血。

3.如何讀懂慢粒骨穿報告?

答:骨髓細胞學檢查是慢粒患者必須做的常規(guī)檢查,骨髓增生明顯至極度活躍,以粒細胞為主,粒紅比例明顯增高,其中以中性中幼、晚幼和桿狀核粒細胞明顯增多,原始細胞<10%。嗜酸性、嗜堿性粒細胞增多,紅細胞相對減少,巨核細胞正常或增多,晚期減少。

4.如何讀懂慢粒基因檢測及染色體報告?

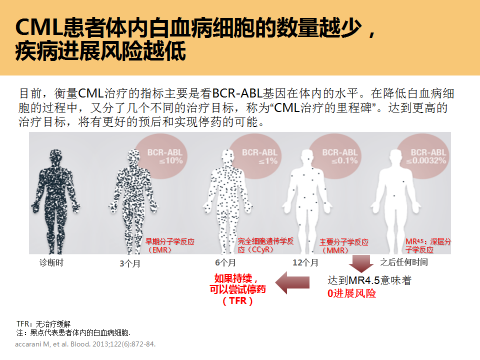

答:95%以上的慢粒病人會出現(xiàn)Ph染色體,為t(9,22)(q34,q11)。也就是我們通常所說的費城染色體。是9號染色體長臂上ABL1原癌基因易位至22號染色體長臂的斷裂點簇集區(qū)(BCR),形成BCR-ABL融合基因,其編碼蛋白主要為P210,具有酪氨酸激酶活性。通常我們會做定量檢測及國際標準值(IS)檢測。BCR-ABL基因是慢粒患者最重要的檢查,貫穿慢粒診斷治療的全程,是評價療效,調(diào)整藥物的重要指標。

5.如何診斷慢粒?

答:診斷慢粒不難,凡有不明原因的持續(xù)性白細胞數(shù)增高,根據(jù)典型的血象、骨髓象改變,脾大,及Ph染色體陽性,和或BCR-ABL融合基因陽性即可做出診斷。

6.如何治療慢粒?

答:慢粒的治療應著重于慢性期,避免疾病轉(zhuǎn)化,力爭細胞遺傳學(Ph染色體轉(zhuǎn)陰)和分子生物學水平(BCR-ABL基因轉(zhuǎn)陰)的緩解。一旦進入加速期和急變期(統(tǒng)稱進展期)則預后不良。慢性期主要是分子靶向藥物酪氨酸激酶抑制劑治療。進展期需要聯(lián)合異基因造血干細胞移植。

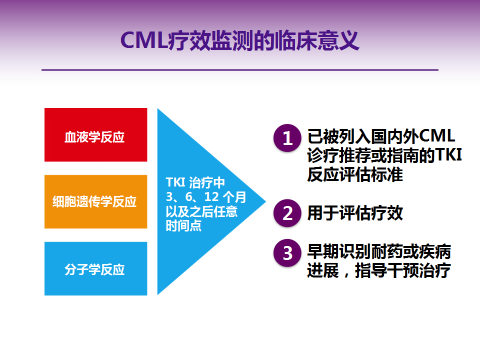

7.如何做好慢粒的監(jiān)測?

答:在開始TKI治療后的第3、6、12、18個月及其后均須規(guī)范進行療效監(jiān)測,若病情進展需再進入初診的循環(huán)中,當然還需加做激酶突變的檢測。

8.如何規(guī)范化使用靶向藥物?

答:慢粒的分子靶向藥物有,第一代酪氨酸激酶抑制劑(TKI)甲磺酸伊馬替尼,第二代TKI如尼洛替尼,達沙替尼、氟馬替尼治療慢粒能夠獲得更快獲得深層分子學反應,也逐漸成為慢粒一線治療的可選藥物。第三代TKI如奧雷巴替尼等可以克服ABL1激酶區(qū)T315I突變,為該類患者治療提供了新的選擇。首先需在醫(yī)生指導下選用合適的藥物,其次要注意藥物的不良反應,有共同的不良反應如對白細胞、血小板的影響、胃腸道反應、瘙癢、皮疹、肝腎功能損傷等。也有不同的如伊馬替尼的水腫,達沙替尼的胸腔積液、尼洛替尼的心臟毒性等。無論如何,患者出現(xiàn)任何不良反應均需于血液科就診,在專業(yè)醫(yī)生指導下治療。

9.什么是無治療緩解(TFR)?可以停藥嗎?

答:在2020版中國慢粒診療指南中提出:TFR逐步成為慢粒治療的長期目標。建議滿足下列條件可嘗試停藥:>18歲,慢性期患者并且TKI治療3年以上,可進行國際標準化定量BCR-ABL(P210)的監(jiān)測,穩(wěn)定維持深度分子學緩解超過2年,無TKI耐藥,在有經(jīng)驗的臨床醫(yī)師指導下進行停藥嘗試,而不能擅自停藥。

最后,要提醒大家,慢粒雖然是白血病中最幸運的一種,TKI藥物應用以來,慢粒生存期顯著延長,10年生存率達85-95%。但如果不治療,也可以在短期內(nèi)進入加速期、急變期甚至危及生命。

因此,體檢時,血常規(guī)的檢查非常重要,若出現(xiàn)白細胞增多,需要重視,到正規(guī)醫(yī)院的血液科就診,早發(fā)現(xiàn),早診斷,早治療。